Erfahrungen und Erwartungen junger Kriminalbeamt_innen zum Umgang mit dem Tod

von KOR Matthias Frey, M.A., Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Im Sommer 2018 wurden 78 angehende Kriminalkommissar_innen an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) nach zwei Jahren Studium und vor Beginn des Hauptpraktikums zu ihren Erfahrungen und Erwartungen zum Umgang mit dem Tod befragt. Dabei wurde der Frage nachgegangen, inwieweit das duale Studium die Studierenden in Lehre und Praktikum erfolgreich auf den Umgang mit dem Thema Tod im berufspraktischen Alltag der Kriminalpolizei vorbereitet.

1. Die Polizei und der Tod

1. 1. Der Tod im beruflichen Alltag

Nur bei sehr wenigen Berufsgruppen gehört der regelmäßige Umgang mit dem Tod und der räumlich-körperliche Kontakt mit verstorbenen Menschen zum beruflichen Alltag. Man denke etwa an Bestatter und Gerichtsmediziner, deren Tätigkeit unmittelbar und vordergründig vom Umgang mit Verstorbenen geprägt ist. Oder auch an Ärzt_innen, Pflegepersonal und Geistliche, bei denen der Umgang mit Toten unweigerlich einen von mehreren Schwerpunkten darstellen kann. Eine Berufsgruppe von erheblicher Größenordnung, bei der bereits sehr junge Menschen oft tagtäglich mit dem Tod konfrontiert werden, ist die Polizei. Deren Mitarbeiter_innen haben es – neben vielfältigen anderen Aufgaben – im beruflichen Alltag mit Menschen zu tun, die in ihrem privaten Wohn- und Lebensbereich gestorben sind, die nicht selten gewaltsam aus dem Leben geschieden sind, sich erhängt haben, aus dem Fenster oder vor eine U-Bahn gesprungen sind, ihren Verletzungen nach einem Unfall erlegen sind oder sogar Opfer einer Straftat geworden sind, manchmal entstellt, manchmal bereits in Zustand der Verwesung oder Fäulnis oder von Maden zerfressen.

Aufgabe der Beamt_innen ist es, beim Umgang mit diesen Leichen mögliche Straftaten zum Nachteil des Lebens der Betroffenen zu erkennen, oder den Verdacht einer Fremdschuld nach Kräften auszuschließen. Sie müssen professionell vorgehen, um Spuren zu erhalten und keine neuen zu setzen. Sie müssen die Toten entkleiden, körperlich begutachten und mit den Hinterbliebenen sprechen, auch Todesnachrichten überbringen. Und sie müssen die Konfrontation mit dem Tod und den Toten in ihrer jeweiligen Auffindesituation verarbeiten.

Tobias Trappe, der an der FHÖV NRW eine in Deutschland seltene Professur für Ethik innehat, konstatiert dazu in seinem 2012 erschienenen Band „Die Polizei und der Tod: Geschichten und Gedanken zu eine Über-Lebens-Frage“: „Wie wohl keine andere Berufsgruppe sind Polizisten »in Geschichten verstrickt«: in Gewaltgeschichten, Angstgeschichten, Schuldgeschichten, in Geschichten von Einsamkeit, Not, Gefahr, Leid, aber vor allem auch von Sterben und Tod. Diese Geschichten hinterlassen bei jedem Polizisten Spuren. Meist jedoch bleiben solche Spuren stumm und verlieren sich im Alltag“ .

Die Psychotherapeutin Dr. Dagmar Klemisch hat bereits 2006 in ihrer Dissertationsarbeit psychosoziale Belastungen und Belastungsverarbeitung von Polizeibeamt_innen untersucht. Bei 39 Prozent der 327 darin befragten Beamt_innen der Polizeiakademie Baden-Württemberg zeigte der Stressor „Umgang mit Leichen“ eine „starke Ausprägung“ . In ihrer Arbeit zitiert sie auch folgenden Auszug aus dem Protokoll einer internationalen Tagung der ehemaligen FHPol Villingen-Schwenningen zum Thema Trauma und Katastrophe: „Professionalität bei der Polizei bedeutet, dass sie all das Erschreckende, mit dem sie täglich konfrontiert sind, nicht an sich heranlassen und sich auch durch all das Abscheuliche oder Belastende ihres Berufes nicht beeindrucken lassen. Tatsächlich aber sind Menschen, die in ihrem Beruf Grenzerfahrungen machen, die mit Leichen, Tod und Unglück zu tun haben, besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt “. Auch der Verhaltenstherapeut und Notfallpsychloge Knut Latscha ist bei seiner Forschung zu posttraumatischen Belastungsstörungen unter Polizeibeamt_innen zu dem Schluss gekommen, dass ein dauerhafter Umgang mit Toten als Risikofaktor zu betrachten ist .

Im Göttinger „Handbuch Polizeiseelsorge“ wird die Bedeutung der Ansprache ethischer Aspekte des Todes, die Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens oder gar dem „abwesenden Gott“ hervorgehoben, die den angehenden Polizeibeamt_innen zusätzlich Rüstzeug für den ausgeübten Beruf mitgebe. Auch sei eine nachhaltige Rückkopplung mit Polizeiseelsorgern im weiteren Berufsleben bedeutsam . Die Theologen Schwendemann, Lammer und Goetz kommen 2015 in ihrer Befragung von angehenden Polizeibeamt_innen zu dem Schluss, dass der bloße Anblick einer Leiche nicht notwendigerweise eine Grenzerfahrung darstellt. Anderes gelte aber womöglich für Kinderleichen, hier scheine die Sorge vor einer Traumatisierung höher .

Die jungen Beamt_innen auf den Umgang mit dem Tod vorzubereiten, sie beim Umgang mit dieser besonderen Materie gesund und handlungsfähig zu erhalten und posttraumatischen Belastungsstörungen vorzubeugen ist eine große Verantwortung, der es schon bei der Auswahl geeigneter Bewerber_innen, spätestens aber im Rahmen des dualen Studiums, bei der Vermittlung der fachlichen Grundlagen sowie dem Erwerb notwendiger Erfahrungen im Berufspraktikum, gerecht zu werden gilt.

1.2. Die Vorbereitung junger Polizist_innen auf den Umgang mit dem Tod im Wandel der Zeit

Ich habe 1994 an der Berliner Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege mit dem Diplomstudium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst / Kriminalpolizei begonnen. Und ich erinnere mich noch gut, wie wir auf den Umgang mit dem Tod vorbereitet worden sind. Gleich in der ersten Stunde machte ein abgegriffener Stapel Polaroidfotos die Runde. Fotos von Leichen. Aus ihnen starrten uns eingetrocknete Augen aus verwesten Gesichtern an. Es gab blutgetränkte Schädel, auf die mit derartiger Gewalt eingeschlagen worden ist, dass sie geplatzt waren wie reife Tomaten und schwarze, nässende Körper mit unwirklich verwischten Zügen. Der Dozent bemerkte dazu betont emotionslos: „Wenn Sie das nicht aushalten, können Sie gleich wieder gehen.“ Eine junge Kollegin ging. Und kam nicht wieder.

Zum ersten großen Praktikum, das damals noch zu Beginn des zweiten Semesters stattfand, machte das hartnäckige Gerücht die Runde, manche erfahrene Kolleg_innen würden sich „einen Jux“ daraus machen, junge Beamt_innen anlässlich ihres ersten Erhängten dazu aufzufordern, die Leiche doch einmal möglichst fachmännisch abzuhängen. Wenn dann die nichtsahnenden und unerfahrenen jungen Kolleg_innen den toten Körper schulterten, erbrachen sich die Leichen regelmäßig über die Kleidung der Praktikant_innen. Scheinbar sehr zur Freude ihrer Praxisanleiter, die genau das freilich vorhergesehen hatten.

Mir ist das nicht passiert. Ich bin einem anständigen Team zugeteilt worden. Aber der 91-jährige Ehemann der ersten Verstorbenen, zu der ich gerufen wurde, ein höflicher kleiner Mann mit Anzug und Krawatte und frisch polierten Schuhen warf sich mir an die Brust und hörte nicht mehr auf zu weinen. 20 Minuten hielt ich den heftig schluchzenden Witwer fest und wähnte mich am Ende in emotionalem Grenzgebiet.

Seit damals hat sich augenscheinlich viel geändert. Der Anblick von Leichen wird in der Kriminalistik nicht mehr als Spektakel mit Schockeffekt vermittelt. Die Studierenden werden in Seziersälen der Gerichtsmedizin Schritt für Schritt an die so genannte Leichenschau heran-geführt. Im Psychologie- und Ethikunterricht reden sie etwa über den Umgang mit Angehörigen. Schichtleiter_innen und Dienststellenleiter_innen setzen sich mit ihren Mitarbeiter_innen nach besonders belastenden Leichensachen zusammen und tauschen sich gemeinsam darüber aus. Es wird nicht mehr automatisch erwartet, dass Polizeibeamt_innen alles einfach so wegstecken können muss. Auch ein Abtreten vom Dienst nach großer psychischer Belastung gilt nicht automatisch als Zeichen von Schwäche. Und einige Dienststellen nehmen sogar ein Supervisionsangebot in Anspruch.

1.3. Dienstbereiche, in denen der Tod eine zentrale Rolle spielt

In Berlin werden – neben der Sofortbearbeitung etwa von Einbrüchen, Raubtaten und Sexualdelikten – allein in den Kriminaldauerdiensten der sechs örtlichen Direktionen hunderte Kriminalbeamt_innen mit der regelmäßigen körperlichen Untersuchung von Leichen und damit zusammenhängenden Ermittlungen betraut. Und es sind sehr viele Leichen, denn der Anfangsverdacht einer Straftat wird dabei freilich noch gar nicht vorausgesetzt. Das Todesermittlungsverfahren ist kein Ermittlungsverfahren im Sinne des § 160 StPO, wie der BGH im März 2018 klargestellt hat: „Es dient zum einen der Beweissicherung, insbesondere durch Spurensicherung, Leichenschau sowie Leichenöffnung, und zum anderen der Prüfung und Entscheidung, ob zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt gegeben sind und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einzuleiten ist “. Das Todesermittlungsverfahren ist einem möglichen Ermittlungsverfahren, das im Einzelfall aus ihm resultieren kann, also regelmäßig vorgeschaltet. Zum Heer der Todesermittler_innen zählen naturgemäß auch all die Sachbearbeiter_innen im Morddezernat, die zuständig werden, sobald sich der Anfangs-verdacht eines Tötungsdelikts ergibt, sowie auch diejenigen in den örtlichen Kriminalkommissariaten bzw. bei tödlichen Verkehrsunfällen diejenigen in den Verkehrsermittlungskommissariaten, wo alle übrigen Leichensachen weiterbearbeitet werden. Bei der Schutzpolizei sind überdies alle Mitarbeiter_innen der Dienstgruppen auf den Abschnitten bei polizeilichen Leichensachen mit den Maßnahmen des Sicherungsangriffs betraut, dessen wichtigstes Ziel das taktische Konservieren des Tat- oder Fundorts und der Schutz der darin enthaltenden Spuren ist.

1.4. Studieninhalte zum Umgang mit dem Tod

Im Studium am Fachbereich 5 der HWR Berlin werden den Studierenden, die sich für die Laufbahn der Kriminalpolizei entschieden haben, im Modul K 1 (Gewaltkriminalität) die für die praktische Bearbeitung von Todesermittlungsverfahren erforderlichen Kenntnisse vermittelt. Dazu zählen die Kriminalistik, die Kriminaltechnik, die Kriminologie und Psychologie, das Straf- und Straf¬verfahrensrecht sowie die Rechtsgrundlagen des Leichen- und Bestattungswesens, außerdem Kenntnisse der Funktion des menschlichen Körpers und der häufigsten Verletzungs- und gewaltsamen Todesarten.

Dabei nehmen sie auch an Leichenschauen und -öffnungen teil. Neben dem Studium der besonderen rechtlichen, taktischen und dienstkundlichen Anforderungen im Todesermittlungsverfahren erlangen sie auch rechtsmedizinische Grundkenntnisse über die Spuren von Gewalteinwirkung auf Personen, Sterbeprozesse und Leichenerscheinungen sowie die Feststellung von Todesart, Todesursache und Todeszeitpunkt. Darüber hinaus werden ihnen die ethischen Prinzipien im Umgang mit Verstorbenen und Hinterbliebenen vermittelt. Durch verschiedene Konfrontationsszenarien und die Vermittlung unterschiedlicher fachlicher Perspektiven erfolgt damit neben der breiten fachlichen Qualifizierung eine systematische Desensibilisierung, die den Studierenden das benötigte Rüstzeug für den Umgang mit dem Thema Tod geben soll. Soweit der Anspruch des Curriculums.

2. Eine Untersuchung zum Stand der Vorbereitung junger Polizist_innen auf den Umgang mit dem Tod

2.1. Was die Studierenden beschäftigt

In den rund zehn Jahren, die ich im Bachelorstudium die Bearbeitung von Leichensachen und Sofortmaßnahmen bei Tötungsdelikten unterrichte, wurde im Dialog mit den Studierenden immer wieder klar, dass es sich beim Umgang mit dem Tod um ein besonders sensibles Thema handelt, das auf großes Interesse bei den Studierenden stößt, aber zuweilen auch auf große Unbedarftheit. Und es stellt unterschiedliche Anforderungen an die jeweilige Persönlichkeit der Studierenden, und nicht zuletzt an deren Resilienz. Dabei kristallisierten sich auch einige konkrete Fragestellungen heraus, die immer wieder angesprochen und diskutiert werden. Dazu gehören antizipierte Ängste und Unsicherheiten beim Umgang mit Leichen und Hinterbliebenen, aber auch etwa ein teilweise als nicht genügend sensibel erlebtes Gebaren von Praxisanleiter_innen beim konkreten Heranführen der Studierenden an das Thema sowie die Frage, ob es den Studierenden möglich sein wird, sich eine Verwendung im Bereich von Todesermittlungen zu sichern – oder diese im Gegenteil zu vermeiden.

2.2. Hinleitung zur Fragestellung

Aus den Erfahrungen der regelmäßigen Diskussionen mit den Studierenden entstand das Bedürfnis, die Erfahrungen und Erwartungen der jungen Kriminalbeamt_innen beim Umgang mit dem Tod im Rahmen einer vorrangig quantitativen Untersuchung zu erheben. Dabei sollte einerseits den Fragen auf den Grund gegangen werden, was die Studierenden konkret an Rüstzeug benötigen, um gut auf die Konfrontation mit dem Thema Tod in seinen verschiedenen Facetten vorbereitet zu sein, was sie in dem Zusammenhang bis jetzt vor dem Studium sowie während des bisherigen Studiums und des bereits absolvierten Kurzpraktikums erlebt und wie sie das bewertet haben. Andererseits sollte eine Einschätzung möglich sein, inwieweit der Prozess der Heranführung an das Thema den Erwartungen und Bedürfnissen der Studierenden entspricht und inwieweit sie sich im Ergebnis für den Umgang mit dem Tod gewappnet fühlen, also ob und inwieweit sie das benötigte Rüstzeug im Studium auch tatsächlich erhalten. Mit anderen Worten: Bereitet das duale Studium die angehenden Kriminalkommissar_innen in Lehre und Praktikum erfolgreich auf den Umgang mit dem Tod im späteren Berufsleben vor?

2.3. Entwicklung des Fragebogens

Hierzu wurden im Gespräch mit den Studierenden die am häufigsten oder dringendsten angesprochenen Sorgen und Fragestellungen erfasst und auf dieser Basis ein Fragebogen mit insgesamt 18 Fragen (items) entwickelt. Bei 16 der items sieht der Fragebogen zur Vermeidung einer Mittelwerttendenz eine Forced Choice-Skala mit sechs Stufen von -3 (trifft überhaupt nicht zu) bis +3 (trifft vollkommen zu) ohne den Wert „0“ vor und bei den übrigen zwei items („Ich habe vor Beginn des Studiums schon einmal einen toten Menschen gesehen“; „Ich hatte beim Kurzpraktikum bei K 1 im ersten Studienjahr Gelegenheit, der Bearbeitung von Leichensachen beizuwohnen“) eine reine Ja/Nein-Entscheidung.

Inhaltlich lassen sich die items grob unter¬scheiden in Fragen nach bisherigen außer- und innerdienstlichen Erfahrungen mit dem Tod bzw. dem Umgang mit toten Menschen, Fragen nach persönlichen Unsicherheiten, Ängsten und Erwartungen sowie Fragen nach eigenen Interessen bzw. einer Affinität zur späteren Bearbeitung von Leichensachen. Der Fragebogen wurde mit einem qualitativen Element ergänzt, das die Möglichkeit eröffnete, bei Bedarf noch zusätzliche Angaben zu machen („Das fällt mir außerdem noch ein, wenn ich an die Bearbeitung von Leichensachen denke“). 19 Studierende machten davon Gebrauch. Überwiegend schien das qualitative item zur abschließen¬den Reflexion oder als psycho-hygienisches Ventil angenommen zu werden, so dass es schon hierdurch einen sinnvollen Zweck erfüllt haben dürfte.

2.4. Durchführung der Befragung

Der Fragebogen wurde in drei Studiengruppen der Kriminalpolizei an insgesamt 80 Studierende ausgegeben, und zwar jeweils gegen Ende des vierten Semesters. Dabei handelt es sich um einen neuralgischen Zeitpunkt im Studium unmittelbar vor Beginn des Hauptpraktikums, in dessen Rahmen alle jungen Kriminalbeamt_innen für rund zwei Monate in der kriminalpolizeilichen Sofortbearbeitung eingesetzt werden und unweigerlich im Alltag ihrer Berufspraxis mit der Bearbeitung von Leichensachen am Tat- bzw. Fundort konfrontiert werden.

Der Rücklauf betrug n=78 oder 97,5 Prozent. Mit wenigen Ausnahmen wurden alle Fragen beantwortet (nur insgesamt vier items blieben je einmal unbeantwortet). Die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung werden im Folgenden dargestellt. Es soll die Erwartungen und Einstellungen der jüngsten Generation von (Berliner) Kriminalbeamt_innen skizzieren und Anhalts¬punkte für etwa angezeigte Anpassungen in Lehre und Berufspraktikum geben.

3. Wesentliche Ergebnisse der Untersuchung

3.1. Angaben zu außerdienstlichen Erfahrungen im Umgang mit dem Tod

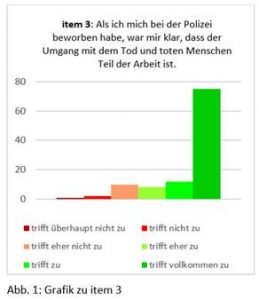

55 % der Studierenden gaben an, vor Beginn des Studiums schon einmal eine Leiche gesehen zu haben. Auf knapp die Hälfte trifft dies demzufolge nicht zu. 65 % der Studierenden gaben an, bereits persönliche Erfahrungen gesammelt zu haben, die sie im Umgang mit dem Tod gelassen machen. Erwartbar hoch war mit 96 % der Anteil der Studierenden, denen klar war, dass der Umgang mit dem Tod und toten Menschen Teil der Arbeit sein würde, als sie sich bei der Polizei beworben haben (item 3, Abb. 1). 70 % der Befragten (55 Studierende) stimmten der diesbezüglichen Aussage unter Angabe des höchstmöglichen Wertes der Skala (+3) zu, was die Diskrepanz zu den Studierenden, die dem „eher nicht“ (-1) oder „nicht“ (-2) zu-stimmten, bei einer so grundlegenden Frage besonders groß erschein lässt.

3.2. Angaben zu bisherigen Erfahrungen im Umgang mit dem Tod im dualen Studium

91 % der Befragten sahen sich im bisherigen Studium genügend auf den Umgang mit dem Tod vorbereitet. Einer der Befragten ergänzte freitextlich, die Erkenntnisse aus der Rechtsmedizin und der Kriminalistik hätten ihm „in erster Linie aus menschlicher Sicht geholfen, den Tod als Teil des Lebens […] zu betrachten“. Ein anderer, der anhand von Beispielen erläuterte, bereits mehrere Leichen gesehen zu haben, zog für sich das Fazit: „Der Umgang fällt mir zunehmend leichter. Im ersten Semester war das noch nicht so. Ich denke, das ist alles Übungssache.“ Allerdings kam es auch zu folgendem Beitrag eines Befragten: „Ich finde, dass die Sektion im vierten Semester nicht unbedingt sein muss. In meinen Umkreis habe ich mitbekommen, dass diese Vorstellung im Vorhinein viel Schrecken und Angst verbreitet hat. Wichtiger fände ich, nicht nur einmal eine äußere Leichenschau zu üben, sondern mehrmals, um sich auf die zukünftige Arbeit besser vorbereitet zu fühlen“.

Im Rahmen des zweiwöchigen Kurzpraktikums im ersten Studienjahr hatten nur 50 % der Studierenden den Angaben zufolge Gelegenheit, der Bearbeitung von Leichensachen beizuwohnen. Das Kurzpraktikum wird hinsichtlich der Art und Dauer des Einsatzes der Studierenden in der kriminalpolizeilichen Sofortbearbeitung, in deren Rahmen die Bearbeitung von Leichensachen regelmäßig anfällt, von den Praktikumsdienststellen erfahrungsgemäß uneinheitlich ausgestaltet. Das heißt, dass jede_r zweite Studierende erst im Hauptpraktikum (also nach der Befragung) erstmals an die Bearbeitung von Leichensachen herangeführt wird und die einzigen Berührungspunkte sich bis dahin auf eine Leichenschau sowie einen Obduktionstermin in der Gerichtsmedizin beschränken.

Von den Studierenden, die angaben, die Gelegenheit bereits im Kurzpraktikum im ersten Studienjahr gehabt zu haben, empfanden den Angaben zufolge 80 % das Heranführen ihrer Praxisanleiter_innen als „angemessen und sensibel“. Immerhin 20 % derjenigen, die ihrer ersten Leichensache beiwohnten, empfanden das entsprechend nicht so. Das sind womöglich 20 % zu viel, wie einige freitextliche Ergänzungen verdeutlichen: „Im Praktikum meinte man sofort an meinem ersten Tag: »Wer nicht mit Leichen umgehen kann ist hier falsch.« Die Aussage fand ich doof, denn nach meiner bis jetzt kurzen Erfahrung kann man den Umgang mit Leichen erlernen!“ schrieb einer der Befragten, und: „In meinem Praktikum hätte ich mich gefreut, wenn jemand gefragt hätte, wie ich mit meiner ersten Leiche klar¬kam“. Ein anderer wünschte sich „mehr Verständnis bei Kollegen, falls der Umgang mit Leichen einem schwerfällt“ und forderte: „Schocktherapien vermeiden!“

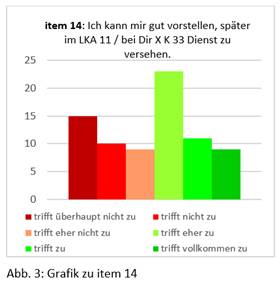

Zusätzlich wurde gefragt, inwieweit die Studierenden darauf vertrauten, dass ihnen der Umgang mit dem Tod und toten Menschen im Hauptpraktikum angemessen und sensibel vorgelebt wird (item 7, Abb. 2). 92 % vertrauten darauf, wobei sich ein knappes Drittel dieser Gruppe, insgesamt 22 Studierende, der Aussage, darauf zu vertrauen, lediglich „eher“ zustimmte (+1 auf der sechsstufigen Skala). Einer der Befragten verlieh im Freitext der Hoffnung „auf gute Betreuung der Kollegen, die einen (anfangs) unterstützen und einem beim Umgang/Einstieg helfen“ Ausdruck und ergänzte: „Sie sollen verständnisvoll sein“.

3.3. Angaben zu Affinität und Verwendungswünschen in Zusammenhang mit der Bearbeitung von Leichensachen

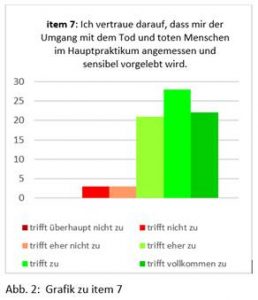

Mit insgesamt 56 % erklärte eine Mehrheit der Befragten, die Bearbeitung von Leichensachen besonders interessant zu finden. Derselbe Anteil gab an, sich gut vorstellen zu können, den Dienst später im LKA 11, dem Berliner Morddezernat, oder im Fachkommissariat K 33 zu versehen, also einem der insgesamt sechs Kommissariate der örtlichen Polizeidirektionen, in denen unter anderem Leichensachen weiterbearbeitet werden, bei denen sich kein Anfangsverdacht für eine Straftat ergeben hat (item 14, Abb. 3)

Unterschiede ergeben sich gleichwohl in der Ausprägung. Unter den Studierenden, die an-geben, die Bearbeitung von Leichensachen „besonders interessant“ zu finden, sind die positiven Ausschläge auf der sechsstufigen Skala stärker ausgeprägt als bei der Frage nach der späteren Verwendung. Ein Erklärungsansatz, der sich durchaus mit der Erfahrung deckt, könnte sein, dass einige Studierende sich vorrangig eine Verwendung in der vielfach als besonders außendienstorientiert geltenden und mit „Street-Cop-Romantik“ assoziierten kriminalpolizeilichen Sofortbearbeitung wünschen. Dabei handelt es sich um die einzige andere Dienststelle, in der regelmäßig Leichensachen kriminalpolizeilich bearbeitet werden.

Demgegenüber verlieh einer der Befragten unmissverständlich seinem Wunsch Ausdruck, später möglichst nicht mit Leichensachen befasst zu werden: „Ich verstehe, dass es bei der Polizei nicht möglich ist, sich eine Wunschdienststelle auszusuchen und dort den ganzen Dienst zur Pension [sic] zu versehen. Es gibt jedoch mehrere Kolleg_innen, die gerne mit Leichensachen zu tun haben, und es gibt solche, die dazu weniger geeignet sind. Ich wünsche mir, dass dies mehr Berücksichtigung bei der Behörde findet. Ich bin davon überzeugt, dass die Behörde mehr davon profitieren würde, wenn ich an anderen Dienststellen [sic] (ohne Leichensachen) eingesetzt wäre“.

3.4. Angaben zu persönlichen Unsicherheiten, Ängsten und Erwartungen

Für „den Umgang mit dem Tod insgesamt gewappnet“ fühlen sich den Angaben zufolge 88 % der Befragten. Dies sollte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass immerhin 12 % der Studierenden der Aussage, sich insgesamt für den Umgang mit dem Tod gewappnet zu fühlen, nicht zustimmten. Es wurden auch recht deutlich Ängste und Sorgen formuliert, so etwa die „Angst, seine eigenen Eltern so aufzufinden“ oder „die Sorge, ob man sich wirklich daran gewöhnen kann“.

In diesem Kontext wurde wiederholt die Unterrichtseinheit zur Ethik angeführt; so erklärte einer der Befragten: „Die Zusatzveranstaltung mit dem Polizeipfarrer fand ich persönlich sehr hilfreich im Umgang mit dem Tod […]“, ein anderer beschrieb das Verhaltenstraining als „sinnstiftend i.S.v. adäquatem Umgang mit Hinterbliebenen“. Ein weiterer Befragter gab zu Protokoll: „Emotionale Überreaktionen von Angehörigen, bei alten Verstorbenen, empfinde ich als störend“. Einige Studierende haben insbesondere Kinderleichen freitextlich als Angstthema benannt. Das korrespondiert mit Untersuchungen, die zu dem Schluss kommen, dass Extremleichen und Kinderleichen als besonders belastend empfunden werden, etwa der bereits oben erwähnten ethikbezogenen Befragung (vgl. Fn. 6) oder einer älteren Exploration von Jutta Gercke zur psychischen Belastung von Todesermittlern in Nordrhein-Westfalen .

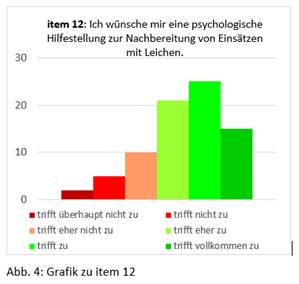

Psychische und physische Reaktionen nach besonders schrecklichen Einsätzen mit Toten halten 97 % der Befragten für normal (item 10). „Keine Scheu“, in einem solchen Fall Gesprächsangebote von Vorgesetzten oder anderen Stellen anzunehmen (item 11), hätten allerdings nur 79 % der Befragten. Ein nahezu identisches Bild ergibt sich bei dem generellen Wunsch nach einer psychologischen Hilfestellung zur Nachbereitung von Leichensachen. 78 % aller Befragten stimmten dem zu, 19 % aller Befragten gar „vollkommen“ (item 12, Abb. 4). Einer der Befragten bemerkte hierzu „psychologische Hilfestellung / Supervision“ sei selbst dann „sehr sinnvoll, wenn man meint, dass es nicht belastet“.

Schließlich wurde der Frage nachgegangen, was im Umgang mit Leichen als besonders „unangenehm“ empfunden wird. Dass menschliche Körper sich nach dem Tod verändern, ist so natürlich wie die tatsächliche sinnliche Wahrnehmung von Verstorbenen in unserer Kultur gleichzeitig ungewohnt ist. Zumindest optisch wahrgenommen werden (augenscheinliche) Leichen von weiten Teilen der Bevölkerung vermutlich vor allem im Kontext künstlerischer Darstellungen in Film, Fernsehen und Computerspielen. Entsprechend groß ist das Interesse – aber auch die teilweise buchstäblichen Berührungsängste – hinsichtlich des konkreten körperlich-räumlichen Kontakts mit Leichen.

Dabei scheint es teilweise diffuse Vorstellungen und antizipierte negative Empfindungen unter den Studierenden zu geben, aber auch konkrete Sorgen und Ängste, die sich auf unangenehme Aspekte des Umgangs mit toten Menschen richten. Im Wesentlichen ließen sich aus den Gesprächen mit den Studierenden vier „unangenehm“ konnotierte Erwartungs-Cluster herausfiltern, die sich auf das oft als „furchtbar“ antizipierte Aussehen von Leichen beziehen, auf den ihnen zugeschriebenen Geruch, den Umstand des im Rahmen der kriminalistischen Leichenschau erforderlichen körperlichen Kontakts sowie der Erwartung, dass der Umgang mit Leichen zu einer Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens zwingt. Diese vier Gesichtspunkte wurden zum Abschluss des Fragebogens als items 15a- 15d unter dem Rubrum „Unangenehm an Leichen finde ich…“ behandelt, wiederum verbunden mit der Möglichkeit einer (gestaffelt intensiven) Zustimmung oder Ablehnung.

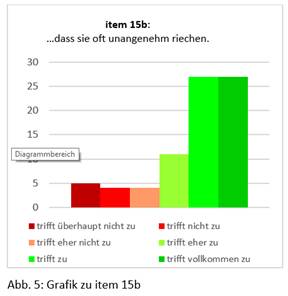

Mit 44 % gab nur eine Minderheit der Studierenden der Aussage an, das Aussehen von Leichen als unangenehm zu empfinden (22 % stimmten dem dagegen eher nicht, 21 % nicht und 13 % überhaupt nicht zu). Und mit 47 % stimmte ebenfalls nur eine knappe Minderheit der Befragten der Aussage zu, dass es unangenehm sei, Leichen anfassen zu müssen. Die mit Abstand höchste Zustimmung innerhalb der Kategorie potenziell unangenehmer Empfindungen erhielt der auch in den Unterrichtsgesprächen oft intensiv diskutierte und scheinbar eine gewisse Faszination auslösende olfaktorische Aspekt. 83 % der Studierenden stimmte der Aussage zu, den Geruch von Leichen als unangenehm zu empfinden (13 % stimmten „eher“ zu, 35 % stimmten zu und 35 % stimmten „vollkommen“ zu). Am anderen Ende der Skala stimmten 6 % „überhaupt nicht“ zu (item 15b, Abb. 5).

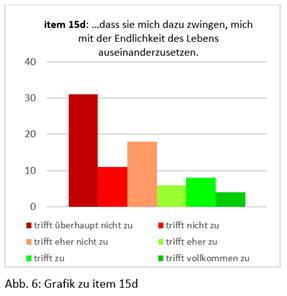

Die Vorstellung, dass es unangenehm sei, beim Umgang mit Leichen womöglich gezwungen zu sein, sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen, ist mit Abstand am wenigstens vorherrschend (item 15d, Abb. 6). Nur 5 % der Studierenden stimmen dem „vollkommen“ zu (Ausprägung +3), 10 % stimmen zu und 8 % stimmen „eher“ zu. 39 % aller Befragten stimmten dem „überhaupt nicht“ zu (Ausprägung -3).

Gerade hinsichtlich dieser vier items erscheint es fraglich, ob sich die Empfindungen der Befragten auf reale Eindrücke und Erfahrungen beziehen oder lediglich auf antizipierte Reaktionen, die sich etwa aus Medienkonsum oder der bisherigen Partizipation am theoretischen Studium speisen. Um Anhaltspunkte dafür zu gewinnen, ob sich das Erleben der Bearbeitung von Leichensachen im ersten Praktikum (item 4), also ein authentischer erster Eindruck, mit der Antizipation unangenehmen Erlebens in Korrelation setzen lässt, wurden die Beantwortung der items 15a – 15d gesondert für die Gruppe ausgewertet, die item 4 bejaht hatte, also im Kurzpraktikum mit Leichen zu tun hatte.

Während 44 % aller Befragten angab, das Aussehen von Leichen als unangenehm zu empfinden, gaben dies in der Teilgruppe, die bereits einer kriminalistischen Leichenschau beigewohnt hatte, nur 33 % an. Die Zahl derjenigen, die der Aussage zustimmten, dass sie den Geruch von Leichen als unangenehm empfänden, stiegen in der Teilgruppe dagegen noch an. Stimmten 83 % aller Befragten der geruchsbezogenen Aussage zu, waren dies bei denen, die sich einen realen ersten Eindruck im Kurzpraktikum verschaffen konnten, sogar 90 %. Und während 47 % angaben, den Umstand, Leichen anfassen zu müssen, als unangenehm zu empfinden, waren dies bei der um praktische Erfahrung reicheren Teilgruppe nur noch 36 %. Die Antizipation, die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens beim Umgang mit Leichen als unangenehm zu empfinden, stellte sich in beiden Gruppen mit 23 % Zustimmung unter den Befragten dagegen als gleich heraus.

4. Bewertung und Fazit

Das duale Studium befindet sich hinsichtlich der Vorbereitung der Studierenden auf den Um-gang mit dem Tod auf einem guten Weg. Gut 90 Prozent der Befragten fühlt sich durch das Studium gut auf den Umgang mit dem Tod vorbereitet. Als thematisch besonders hilfreich werden von den Studierenden neben dem kriminalistischen Vorgehen bei Leichensachen die Unterrichtseinheiten in der Gerichtsmedizin und die psychologisch-ethische Auseinandersetzung mit dem Thema angesehen. Teilweise zeichnen sich aber auch Ansatzpunkte ab, die eine weitere Vertiefung prüfenswert erscheinen lassen.

So könnte der Umgang mit Angstthemen wie Kinderleichen oder Extremleichen noch weiter im Unterricht intensiviert werden. Hierbei sowie bei der Frage eines Supervisionsangebots im späteren Berufsleben ist dies sicher auch eine finanzielle Abwägung zwischen den Kosten für die Folgen derartiger Belastungen – bis hin zum möglichen Ausfall von Beamt_innen – auf der einen Seite und den Kosten für eine angemessene Begleitung bei psychisch belastenden Einsätzen im Rahmen des behördlichen Gesundheitsmanagements, um eben jenen Belastungen wirksam entgegenzutreten. Eine valide Untersuchung und Bewertung von Umfang und Ausmaß derartiger Belastungen bei Polizeibeamt_innen im Umgang mit Leichensachen war jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Aber 78 Prozent der Befragten wünscht sich eine psychologische Hilfestellung bei der Nachbereitung von Leichensachen. Eine angemessen sensible Heranführung der Studierenden an das Thema durch ihre Praxisanleiter_innen erscheint vor diesem Hintergrund umso bedeutsamer. Leider ist der Eindruck aus dem ersten Kurzpraktikum dabei als etwas durchwachsen zu bezeichnen: 20 Prozent der Befragten äußerten sich kritisch. Für die Führungsebene er¬scheint es insoweit lohnenswert, sich intensiv mit der Frage nach der persönlichen Eignung von Praxisanleiter_innen auseinanderzusetzen, polizeiliche Nachwuchskräfte an die Berufswirklichkeit heranzuführen und hier ggf. Elemente des Qualitätsmanagements einzuführen.

Was die Vorstellung vom unmittelbaren Umgang mit Leichen betrifft, scheint der zumindest antizipierte Geruch als besonders belastend empfunden zu werden. Das trifft demgegenüber nur in sehr geringer Ausprägung auf das Erfordernis zu, sich anlässlich der Bearbeitung einer Leichensache mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzen zu müssen. Leichen und der Umgang mit dem Tod sind augenscheinlich im Kontext von Berufswahl und Studium der jungen Polizist_innen ein großes Thema. Wünsche nach einem wie auch immer gearteten Mitspracherecht sind vernehmlich. Naturgemäß erscheint es indes wenig opportun, Beamt_innen etwa weit¬gehend selbst die Wahl zu überlassen, ob sie in Ausübung ihres Berufs verstärkt mit dem Tod konfrontiert werden möchten. Dies würde die Personalplanung unweigerlich erheblich erschweren. Und einer der Befragten äußerte zutreffend im Freitext: „Wenn die Polizei das nicht tut, wer dann?!“

Insoweit scheint es auch nicht nötig, im Kontext eines angespannten Fachkräftemarktes bei der Beschreibung des Polizeiberufs noch stärker darauf einzugehen, dass der Beruf zwangs-läufig den Umgang mit dem Tod mit sich bringt. Schließlich war dies mit 96 Prozent der befragten Beamt_innen der ganz überwiegenden Mehrheit klar, und die übrigen an¬gehenden Polizist_innen haben die Ausbildung augenscheinlich auch nicht abgebrochen, als ihnen dieser Umstand bzw. das Ausmaß der Konfrontation mit dem Tod klar wurde.

Ob und inwieweit sich die Einstellungen der jungen Beamt_innen nach dem Sammeln erster beruflicher Erfahrungen etwa im Hauptpraktikum verändern, bleibt einer möglichen späteren Untersuchung vorbehalten. Thematisch eng verwandt, aber im Rahmen der vor¬liegenden Studie nicht schwerpunktmäßig be¬trachtet, ist der Komplex des Überbringens von Todesnachrichten. Auch dieser ist einer unabhängigen Untersuchung vorbehalten.

Abschließend soll ein besonderer Umstand nicht unerwähnt bleiben: Schutzpolizist_innen kommen in den auf ihre spätere Verwendung zugeschnittenen Studienmodulen nur sehr eingeschränkt in den Genuss der oben skizzierten Studieninhalte zum Umgang mit dem Tod. Gleichwohl begegnen sie dem Tod kaum minder intensiv in ihrem beruflichen Alltag. Wie sie sich auf den Umgang mit dem Tod vorbereitet fühlen, erscheint entsprechend ähnlich bedeutsam. Die Frage war indes nicht Gegenstand der vorliegenden Studie.

Die folgenden Empfehlungen lassen sich angesichts der Auswertungsergebnisse formulieren:

- Fortführung der systematischen Desensibilisierung in verschiedenen Fachmodulen und Lehrveranstaltungen im Rahmen des Studiums

- Vertiefung des Umgangs mit Angstthemen wie Kinder- und Extremleichen

- Weiterführung des Angebots von psychologischen Hilfestellungen bei stark belastenden Einsätzen mit Leichen

- Sicherstellung der persönlichen Eignung von Praxisanleiter_innen, polizeiliche Nachwuchskräfte an die Berufswirklichkeit heranzuführen